※当ページのリンクには広告が含まれています。

うすくち醤油は、料理の味を引き立てる重要な調味料です。特に、味の繊細さを求める料理には欠かせないもので、多くの家庭で愛されています。この記事では、うすくち醤油ランキングをもとに、その魅力や特徴を詳しく解説します。

うすくち醤油とは?

うすくち醤油は、主に西日本で使われる淡い色の醤油で、料理の色合いや素材の風味を活かすのに適しています。濃口醤油とは異なる特徴を多く持っており、使い分けることで料理の仕上がりが大きく変わります。

うすくち醤油の主な特徴

うすくち醤油の最大の特徴は、その名の通り色が薄いことです。これは、製造過程でこいくち醤油よりも発酵・熟成期間を短くし、加熱を抑えることでメラノイジンという褐色の色素の生成を抑えているためです。

香ばしい香りは控えめで、素材本来の香りを邪魔しません。また、こいくち醤油に比べて味がまろやかで、後味がすっきりしています。上品な味わいに仕上げたい料理に適しています。

うすくち醤油の歴史と起源

うすくち醤油の歴史は、日本の食文化と密接に結びついています。この調味料は、元々は江戸時代である1666年に現在の兵庫県たつの市で誕生しました。当初はたつの市だけの取り扱いでしたが、のちに京都を中心に関西地方で広まりました。

現在でもうすくち醤油の代表的メーカーと言えば、たつの市の醤油メーカーであるヒガシマル醤油です。

うすくち醤油の製造過程

うすくち醤油は、一言で言うと、色がうすく、味わいがあっさりとした醤油です。この製造過程は、従来の醤油とは異なる技術と素材を活用しています。うすくち醤油の独特な風味は、製造過程における細かな調整と選択によって実現されているのです。

うすくち醤油は主に大豆と小麦を使って発酵させることで作られます。発酵には特別なカビと酵母が必要とされ、この段階で味と香りが形成されます。一般的なこいくち醤油に比べて発酵期間が短いため、色が淡く、味わいも軽やかです。これは、日本料理の中で繊細な味付けを好む文化にも適しています。

また、うすくち醤油の生産は、職人の手作業が大きな役割を果たしています。繊細な味わいを求めるために、温度や湿度、発酵時間の管理が非常に重要です。これにより、品質の高い製品が生まれます。うすくち醤油が好きな方は、この製造過程を知ると、その魅力が一層深まることでしょう。

うすくち醤油の地域性

地域別醤油の種類比率

| 地域 | こいくち醤油 | うすくち醤油 |

| 北海道地方 | 97.9% | – |

| 東北地方 | 91.9% | – |

| 関東甲信越地方 | 92.5% | 5.8% |

| 北陸地方 | 87.1% | 12.9% |

| 中部地方 | 74.4% | 5.5% |

| 近畿地方 | 67.7% | 31.5% |

| 中部地方 | 77.4% | 18.0% |

| 四国地方 | 82.5% | 16.6% |

| 九州地方 | 72.3% | 26.0% |

※こいくち醤油、うすくち醤油、たまり醤油、さいしこみ醤油、しろ醤油の5種類の比率です

兵庫県が発祥のうすくち醤油は、関西から西日本にかけて使用される比率が多く、関東から東日本では低くなります。

うすくち醤油とこいくち醤油の違い

うすくち醤油とこいくち醤油の違いは、味わい、香り、使用シーン、さらには健康面においても明確です。ここでは、その違いを詳しく見ていきましょう。

味と香りの違い

うすくち醤油とこいくち醤油は、それぞれ独自の風味と香りを持っています。味わいや利用シーンにより使い分けましょう。

うすくち醤油が持つ軽やかで優しい味わいが、特に繊細な料理や素材の風味を活かす場面で威力を発揮します。一方、こいくち醤油は、しっかりとした味付けが求められる料理に最適です。

例えば、うすくち醤油は刺身や天ぷら、煮物などの和食において、その素材本来の味を引き立てる役目を担います。これに対して、こいくち醤油は焼き肉や照り焼き、醤油ラーメンなど、力強い味付けが必要な料理に適しています。このように、料理の種類によって醤油選びは非常に重要です。

使用シーンによる使い分け

うすくち醤油とこいくち醤油の使い分けは、料理を美味しく仕上げるうえで非常に重要です。うすくち醤油は繊細な味付けや色を大切にしたい料理に最適です。うすくち醤油が持つ淡い色味が、料理の見た目を損なわず、素材本来の風味を引き立てます。

例えば、刺身や煮物、白和えなどの繊細な和食にうすくち醤油を使うと、見た目の美しさを保ちながら、素材の味わいを引き立てます。また、うすくち醤油を使って作るだし巻き卵やおひたしは、素材本来の味を楽しむことができるでしょう。ほんのりした味付けが、卵や野菜の優しい味を強調します。

これに対し、こいくち醤油は色がこく、味も強いため、肉料理や煮込み料理などしっかりとした味付けが求められる場面で活躍します。

塩分の違い

| しょうゆの種類 | 塩分濃度 | 通常からの比率 |

| うすくち醤油 | 18%~19%程度 | – |

| こいくち醤油 | 16%~18%程度 | – |

| うす塩・あさ塩 | 9%~14%程度 | 通常より20%~40%減塩 |

| 減塩 | 8%~9%程度 | 通常より40%~50%減塩 |

| 超減塩 | 8%未満 | 通常より50%以上減塩 |

※メーカーにより多少の変動あり

うすくち醤油とこいくち醤油、塩分はどちらが多いかご存じですか?一般的には、塩分は色が黒いこいくち醤油よりも、うすいうすくち醤油の方が多いと思われがちですが、実は少し事情が異なります。

こいくち醤油は塩分濃度が16%〜18%程度ですが、うすくち醤油は塩分濃度が18%〜19%程度です。同じ量を使用するならば、塩分はうすくち醤油の方が高くなってしまいます。

しかし、うすくち醤油は少量でも素材やだしの味が引き立ち、塩味を抑えて料理を美味しく作ることが可能です。煮物などでもうすくち醤油の方がこいくち醤油よりも塩分が若干低めで美味しく作ることができます。

本格的に塩分を控えたい場合は、塩分濃度9%以下の減塩タイプがおすすめです。ただし、塩分が低いからといって使いすぎには注意しましょう。

うすくち醤油の選び方のポイント

うすくち醤油は、こいくち醤油に比べて色が薄く、塩分濃度が高いのが特徴です。そのため、素材の色を活かしたい料理や、上品な味わいに仕上げたい料理に向いています。うすくち醤油の選び方のポイントはいくつかあります。

色で選ぶ

うすくち醤油は、その名の通り色が薄いのが特徴です。これは、製造過程で食塩水を多く使用し、発酵を抑えることで、メラノイジンという着色成分の生成を少なくしているためです。

しかし、同じうすくち醤油でも、色の濃さには幅があります。淡い琥珀色に近いものから、やや濃いめのものまで様々です。

素材の色を最大限に活かしたい料理(例:お吸い物、炊き込みご飯、卵焼き)には、特に色の薄いものを選ぶと良いでしょう。煮物など、多少色が付いても良い料理であれば、やや濃いめのうすくち醤油でも問題ありません。

塩分量で選ぶ

うすくち醤油は、濃口醤油に比べて塩分濃度が高いのが一般的です。これは、色を薄く仕上げるために発酵を抑える必要があり、そのために食塩を多く使用するためです。一般的に、うすくち醤油の塩分濃度は18〜19%程度、濃口醤油は16%程度です。

塩分を控えたい場合は、パッケージに記載されている塩分濃度を確認し、できるだけ低いものを選ぶと良いでしょう。また、低塩うすくち醤油や減塩うすくち醤油も販売されています。

低塩うすくち醤油

低塩醤油は、別名うす塩醤油やあさ塩醤油とも呼ばれます。通常のうすくち醤油と比べて20%以上50%以下塩分を減らしています。

塩分が控えめな分、素材本来の味や風味をより感じやすくなります。特に、だしや野菜などの繊細な味わいを活かしたい料理に最適です。塩分をやや控えたいと思っている人におすすめです。

減塩うすくち醤油

減塩うすくち醤油は、通常のうすくち醤油と比べて50%以上塩分を減らし、塩分濃度が9%以下と定められています。高血圧や腎臓病などの疾患を抱えている方や、健康のために塩分摂取量を控えたい方に適しています。

原材料で選ぶ

うすくち醤油の基本的な原材料は、醤油の旨味成分の元となる大豆、風味や香りの元になる小麦、発酵を調整し保存性を高める役割がある食塩です。また、まろやかな甘みと旨味を加えるために米が使用されることがあります。

基本的な原料に加えて、調味料、甘味料、アルコールなどが使用される場合があります。

無添加(大豆・小麦・食塩)

旨味を補強していないため、大豆と小麦が持つ本来の旨味と風味がダイレクトに感じられます。自然な、奥行きのある味わいが特徴です。後味がすっきりとしていて、素材の味を引き立てるため、繊細な料理の味付けに適しています。

無添加(大豆・小麦・食塩・米)

大豆と小麦、そして米が持つ自然な旨みと風味がストレートに感じられます。人工的な味がしない、奥深く繊細な味わいが特徴です。後味がくどくなく、すっきりとしていて素材の味を引き立てます。

米麴・甘酒入り

米麴・甘酒を使用しているうすくち醤油は、砂糖などの甘味料で付けられた甘みとは異なり、米麹由来の自然で上品な甘みが特徴です。角がなく、舌に優しく広がるような甘みです。

また、米麹の発酵によって生成されたアミノ酸が、醤油の旨味を増幅させます。単調な塩味ではなく、複雑で深みのある味わいになります。

色合いは、一般的なうすくち醤油よりもさらに淡い、美しい琥珀色になります。素材の色を活かしたい料理に最適です。香りは、米麹や甘酒由来の、ほのかに甘く香ばしい香りが加わります。食欲をそそる、心地よい香りです。

国産丸大豆

国産の大豆を使用しているものは、品質管理が徹底されていることが多く、安心して選ぶことができます。また、 大豆を丸ごと使用しているものは、脱脂加工大豆に比べて風味が豊かで、コクのある味わいになります。

天日塩

天日塩は、海水を太陽と風の力だけで濃縮・結晶させて作られる塩です。海水中に含まれるミネラル分(マグネシウム、カルシウム、カリウムなど)が豊富に残っています。

天日塩に含まれるミネラル分は、塩味をまろやかに感じさせる効果があります。角の取れた、優しい塩味が醤油全体の風味を調和させます。また、ミネラル分が複雑な風味を構成し、単調な塩味ではない、奥行きのある味わいを生み出します。

さらに、ミネラル分は醤油の発酵にも影響を与え、より風味豊かな醤油になると言われています。

産地で選ぶ

うすくち醤油の産地を選ぶことは、醤油の風味や特徴を知る上で重要なポイントです。産地によって気候風土や使用される原料、製法などが異なり、醤油の味に影響を与えます。

兵庫県たつの市(播州地方)

うすくち醤油発祥の地として広く知られています。「淡口醤油」という名称も、もともとは龍野(たつの)で生まれた醤油を区別するために使われたのが始まりです。

播磨平野で育まれた良質な小麦、揖保川流域でとれる大豆、そして赤穂の塩といった、醤油造りに適した原料が豊富に揃っていました。揖保川の伏流水は鉄分が少なく、うすくち醤油の淡い色合いを出すのに適しています。

ヒガシマル醤油をはじめ、多くのうすくち醤油メーカーが集まっており、まさにうすくち醤油の一大産地と言えます。全体的に、色が淡く、まろやかな風味が特徴です。素材の色や風味を活かす料理に最適です。

和歌山県

醤油発祥の地とされる湯浅町があります。歴史のある醤油造りの技術が受け継がれています。うすくち醤油も生産されていますが、濃口醤油の生産も盛んです。温暖な気候は発酵に適しており、質の高い醤油が生まれる要因となっています。

香川県(小豆島)

温暖な気候と瀬戸内海の塩を利用した醤油造りが盛んです。小豆島は濃口醤油のイメージが強いかもしれませんが、うすくち醤油も生産されています。

伝統的な製法(木桶仕込みなど)を守っている蔵元が多いのが特徴です。そのため、独特の風味を持つうすくち醤油に出会える可能性があります。

うすくち醤油のおすすめ人気ランキングTOP10

ランキングはECサイト4社、ネットスーパー2社、食品スーパー・ドラッグストア統合データサイト1社を合算して順位付けしています。容量違いの場合は上位の順位を優先しています。

(2024.2.29~2024.3.1リサーチ)

詳しくはコチラ

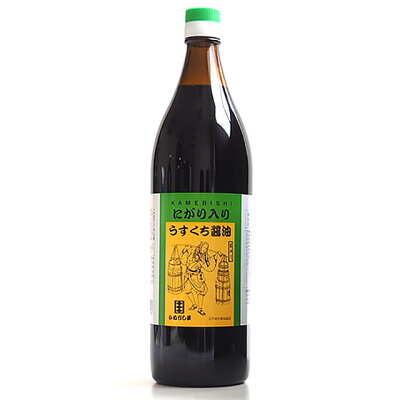

1位:ヒガシマル醤油 うすくちしょうゆ(35pt)

ヒガシマル醤油のうすくちしょうゆは、素材本来の色や香りを活かすことができるのが特徴です。和食だけでなく、洋食や中華など、幅広い料理に使うことができます。特に、お吸い物や煮付けなど、素材の味が主役の料理に最適です。

だしとの相性もよく、上品な味わいを引き出します。また、特別醸造した特選グレードのうすくちしょうゆは、深みのある味わいが特徴で、より本格的な料理に仕上げたい方におすすめです。

2位:キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたてうすくち生しょうゆ(29pt)

キッコーマンのいつでも新鮮 しぼりたてうすくち生しょうゆは、火入れをしていない生醤油ならではの、素材本来の味を引き出すことができるのが特徴です。穏やかな香りがだしを引き立て、煮物やうどん、お吸い物などが風味豊かに仕上がります。

容器は、しょうゆが空気に触れない二重構造の「密封ecoボトル」を採用し、開栓後も鮮度を保つことができるのもポイントです。

3位:井上醤油店 うすくち仕立てじょうゆ 井上 こはく (23pt)

井上醤油店の「井上こはく」は、国産丸大豆と小麦を贅沢に使用し、たっぷりの甘酒を加えて仕込んだうすくち醤油です。豊富に使用した甘酒の自然な甘みが、素材本来の味を引き出し、上品な味わいを生み出します。

料理酒やうま味調味料を使わず、砂糖の使用も控えめなので、素材の味をしっかりと味わいたい方におすすめです。

4位:キッコーマン うすくちしょうゆ(22pt)

キッコーマンのうすくちしょうゆは、素材の色や風味を活かしたい料理に最適な醤油です。淡い色合いと穏やかな香りは、だしとの相性が抜群で、素材本来の味を引き立てます。まろやかな甘みと旨みが特徴で、料理に深みを与えてくれます。

5位:丸島醤油 純正醤油 淡口 (18pt)

丸島醤油の純正醤油淡口は、小豆島で400年続く伝統の製法で作られた本醸造醤油です。丸大豆、小麦を原料にじっくりと熟成させ、料理素材の色や味を引き立てる淡い色合いに仕上げています。

素材本来の味を活かした上品な味わいが特徴です。だしとの相性も抜群で、料理に奥行きを与えてくれます。

6位:ヒガシマル醤油超特選丸大豆うすくち 吟旬芳醇(17pt)

ヒガシマル醤油の「超特選丸大豆うすくち 吟旬芳醇」は、国産の大豆、小麦、米を100%使用し、丸大豆醤油と米糀の二段熟成によって、芳醇な香りとまろやかな深い味わいを実現した上品な味わいが特徴の醤油です。

7位:ヒガシマル醤油 特選丸大豆うすくちしょうゆ (17pt)

ヒガシマル醤油の特選丸大豆うすくちしょうゆは、国産の大豆、小麦、米を100%使用し、じっくりと醸造することで、まろやかでコクのある上品な味わいを引き出した醤油です。素材の色や風味を活かすことができ、料理に深みを与えてくれるのが特徴です。

8位:フンドーキン 有機栽培丸淡口醤油(16pt)

フンドーキン有機栽培淡口醤油は、有機栽培の大豆、小麦、米を100%使用し、伝統的な製法で作られた醤油です。じっくりと熟成させることで、素材本来の旨みが凝縮され、まろやかな味わいが特徴です。

うすくち醤油でありながら、コクがあり、素材の色や風味を活かしたい料理に最適です。化学調味料や保存料を使用していないため、素材本来の味を味わいたい方におすすめです。

9位:ヤマヒサ 頑固なこだわり醤油うすくち(13pt)

ヤマヒサの「頑固なこだわり醤油うすくち」は、国内産の農薬不使用栽培の丸大豆・丸小麦を主原料に、杉樽でじっくりと熟成させた天然醸造醤油です。

発酵から熟成・圧搾まで、約1年という長い時間をかけて作られています。そのため、素材本来の旨みが凝縮され、深みのある味わいが特徴です。化学調味料や保存料は使用していません。

10位:正金醤油 天然醸造うすくち生醤油(9pt)

正金醤油の天然醸造うすくち生醤油は、国産の大豆と小麦を木桶で仕込み、火入れをしていない生の醤油です。じっくりと熟成させた奥深い味わいが特徴で、塩味が後からくるため、素材本来の味を引き立てます。

うすい色合いながら、こいくち醤油のような旨味も感じられ、うどんや高野豆腐、酢の物など、おだしや繊細なお野菜の色、香り、味を活かす料理に最適です。

うすくち醤油のおすすめ人気ランキングTOP10のまとめ

うすくち醤油の代名詞とも言われるヒガシマル醤油さんが3商品ランクインしたよ!

醤油シェアトップのキッコーマンさんも2商品ランクインしたわね。

ネットでは、井上醤油さんが人気よ!

”食ランキングは食品ロス削減運動を応援しています!”